Le

29 mai 1912, Nijinski présente sa première œuvre chorégraphique au Théâtre des

Champs-Élysées à Paris. Un an avant Le

Sacre du printemps, la pièce divise d’un côté les partisans du Figaro sous la houlette de Gaston

Calmette qui crie au scandale et, de l’autre, des artistes comme Auguste Rodin

dans Le Matin ou Jean Cocteau, qui

décèlent dans cette œuvre les prémices d’une modernité radicale. L’après-midi d’un faune est ainsi entré

dans la légende, bien qu'il ne nous reste que très peu d’informations sur cette

chorégraphie.

Outre

le rôle du faune qui n’a pas fini d’inspirer, six petites nymphes, couramment

baptisées les « nymphettes », accompagnent la grande nymphe. Enora

Rivière incarnait la nymphe numéro cinq lors de la reconstitution du Prélude à l’après-midi d’un faune de

Nijinski par le Quatuor Knust dans « ...d’un

faune (éclats)», présenté en février 2000 au Centre Georges Pompidou à

Paris.

|

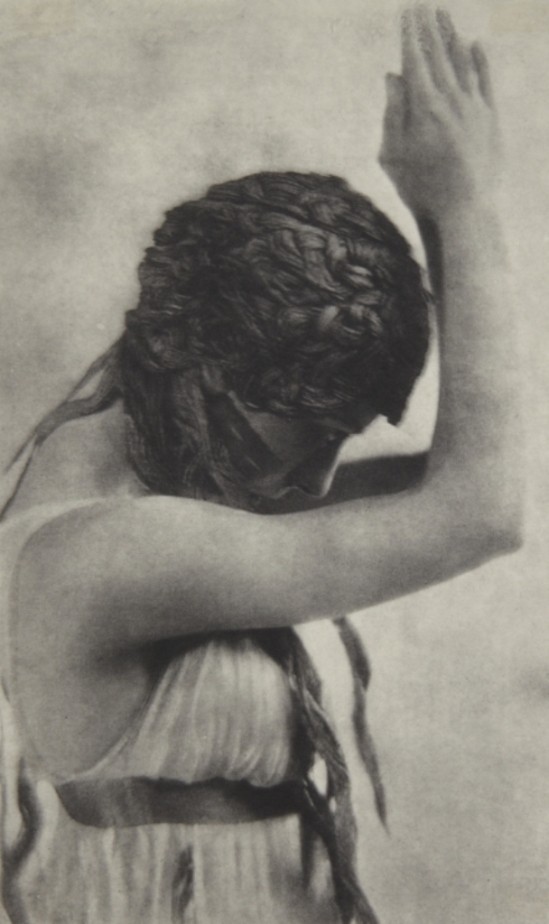

| L' Après-midi d'un Faune (1912) - Baron Adolf de Meyer |

Autour

de la question de la reconstitution, le Quatuor Knust a mené dans cette pièce

une réflexion sur le thème de la mémoire. Ce travail s’est effectué à partir

des traces et des témoignages recueillis, non seulement autour du ballet mythique

de Nijinski, mais aussi à travers les propres souvenirs des interprètes, autour

de l’histoire de la danse, de la mémoire collective, de la mémoire individuelle

d’un danseur et de la mémoire des corps.

Quel est le premier souvenir qui te vient à

l’esprit à propos de cette pièce ?

|

| L’Après-midi d’un Faune (1912) Baron Adolph de Meyer |

Une

improvisation de Jennifer Lacey à laquelle j’ai assisté, sur le thème de la

nymphe, et qui s’est appelé, à la suite de cette séquence, « Le presque

rien de la nymphe ». Un jour, Jennifer précisa que la nymphe représentait pour

elle quelque chose d’immatériel. Elle trouvait cela assez post-féministe de

donner un corps à la nymphe. Elle n’adhérait pas du tout à ce genre de théorie.

Pour elle, c’était presque rien. A

partir de là, les membres du Quatuor Knust lui ont demandé ce qu’était, pour

elle, ce « presque rien ». Cette improvisation – qui n’est d’ailleurs

pas sur scène – fut extraordinaire et me bouleversa.

Nous

étions en plein mois de décembre, il était environ 17h, dans un studio assez

clair et il faisait quasiment nuit. Nous devions être cinq car tous les

interprètes ne répétaient pas encore ensemble. Jennifer a commencé une

improvisation très lente en portant l’attention sur le soin du corps. Elle

avait pris une gorgée d’eau juste avant de commencer, et, petit à petit, elle a

laissé l’eau dégouliner le long de son épaule et couler le long de son corps

pour arriver au sol. Elle a récupéré l’eau et l’a re-déposée sur son corps.

Elle a travaillé sur la proprioception, sur le contact de l’eau et de la peau,

de manière très intime. Je me demande si elle n’avait pas les yeux fermés. Elle

a très peu bougé, c’était presque uniquement sur place. C’était une vraie

nymphe... « La nymphe au bain ». Elle était très belle, à la fois

transparente, comme quelque chose que tu pourrais traverser, et à la fois un

poids léger, allégé. C’était très émouvant à voir tout en allant très loin dans

la réflexion autour de la nymphe, surtout dans la façon de faire de la

proposition verbale, une proposition de corps.

|

| Vaslav Nijinsky et Bronislava Nijinska L'après-midi d’un Faune (1912) Baron Adolph de Meyer |

Il est difficile de se détacher de la partition, et

chorégraphique et musicale. A un moment donné, j’ai un regard qui croise le faune

et à ce moment-là, il est extrêmement concentré sur ses pas alors que je pars

en coulisses en sautillant. Là, l’histoire prend vraiment corps parce qu’il y a

un rapport évident avec un autre membre de la pièce. C’est d’ailleurs à travers

les relations avec le regard que notre présence est importante pour le faune.

En général, lorsqu’il tourne brusquement sa tête dans la direction inverse de

celle de son corps, c’est par rapport à notre présence, comme s’il réagissait

au moindre de nos déplacements. Ainsi, lorsque les interprètes dansent la

version partitionnelle sans les petites nymphes, ils n’ont pas le support

physique sur lequel ils projettent habituellement leur regard même si sur la

partition, les indications de regard sont quasi inexistantes et relèvent donc

de déductions.

Durant le stage proposé par le Quatuor Knust en

amont de la création, te souviens-tu d’une de tes improvisations ?

|

| L’Après-midi d’un Faune (1912) Baron Adolph de Meyer |

Il

s’agit d’une consigne réutilisée après pour le projet : quel souvenir

pouvions-nous avoir du faune ? Quelles traces nous restait-il de cette

danse, même si on ne l’avait jamais vue, ou seulement en vidéo, ou encore à

partir de photos, d’articles critiques et de textes, par rapport à la musique

ou par rapport à Mallarmé ? Les seuls supports visuels qu’on ait du Prélude à l’après-midi d’un faune sont

la série de photos réalisée en studio par le baron de Meyer

(mais ne représentant pas des postures

indiquées sur la partition). En général, le

quatuor choisissait deux photos et le but était de réfléchir au passage d’une

photo à une autre, trouver un passage entre la posture du début et celle de la

fin. Cela devait durer entre une minute et une minute trente et pouvait se

concentrer sur des postures. On nous a proposé une photo en gros plan d’une

partie de la perruque de la nymphe et la même posture de profil de la même

nymphe, mais en pied. Le Quatuor insistait beaucoup sur le fait de ne pas

forcément proposer des improvisations en mouvement. Tout était ouvert. La

consigne impliquait aussi la contre-consigne, c'est-à-dire que nous pouvions

vraiment nous amuser là-dessus. Et pour eux, il était également important de ne

pas s’attacher uniquement à la signalétique que peut proposer une photo. Le

plus flagrant n’était pas ce qui les intéressait.

Par

rapport à ces deux photos où l’on voyait essentiellement la perruque et le

dessin de la natte, je me souviens avoir simplement natté mes cheveux, tout

doucement, assise de profil. Je voulais juste pointer sur la photo un détail

qui, a priori, n’est pas très important, c'est-à-dire la natte de la nymphe. Ne

pas se focaliser sur la forme de la position, mais sur le grain, un détail, une

matière. De plus, la nymphe renvoie aussi à un soin du corps.

Entrevue avec Enora Rivière, réalisée par Katya Montaignac le 30 avril 2001.

« …d’un faune »

(éclats)

Déchiffrage et transmission de la partition : Quatuor Albrecht Knust (Dominique Brun, Anne Collod, Simon

Hecquet, Christophe Wavelet)

Danseurs :

Boris Charmatz, Emmanuelle Huynh, Jennifer Lacey, Jean-Christophe Paré, Loïc

Touzé, Enora Rivière, Tamara Milla-Vigo, Anne Boulanger et trois danseuses du conservatoire de Caen

Musique : Claude Debussy, Prélude à l’après-midi d’un faune

(transcription pour piano seul et diffusion sonore de différentes

interprétations du morceau)

Costumes : Sylvie Skinazi, d’après les maquettes de Léon

Bakst

Création lumière : Yves Godin

Création les 27 et 28 janvier

2000 au Théâtre de Caen